Face à la sécheresse : Des solutions durables comme les amendements du sol pour protéger vos cultures ?

Dans un contexte climatique de plus en plus préoccupant, nous observons cette année des régions qui ont enregistré depuis le début de l’année des précipitations inférieures à 50 mm.

Cette situation de sécheresse met en péril les rendements agricoles et pose des défis considérables aux exploitants qui doivent trouver des solutions rapides et efficaces.

Face à ces conditions extrêmes, il devient impératif de repenser nos stratégies de gestion hydrique et d’adopter des approches innovantes pour préserver la santé de nos cultures.

L’agriculture moderne se trouve à un tournant où la résilience face aux aléas climatiques devient un facteur déterminant de réussite économique.

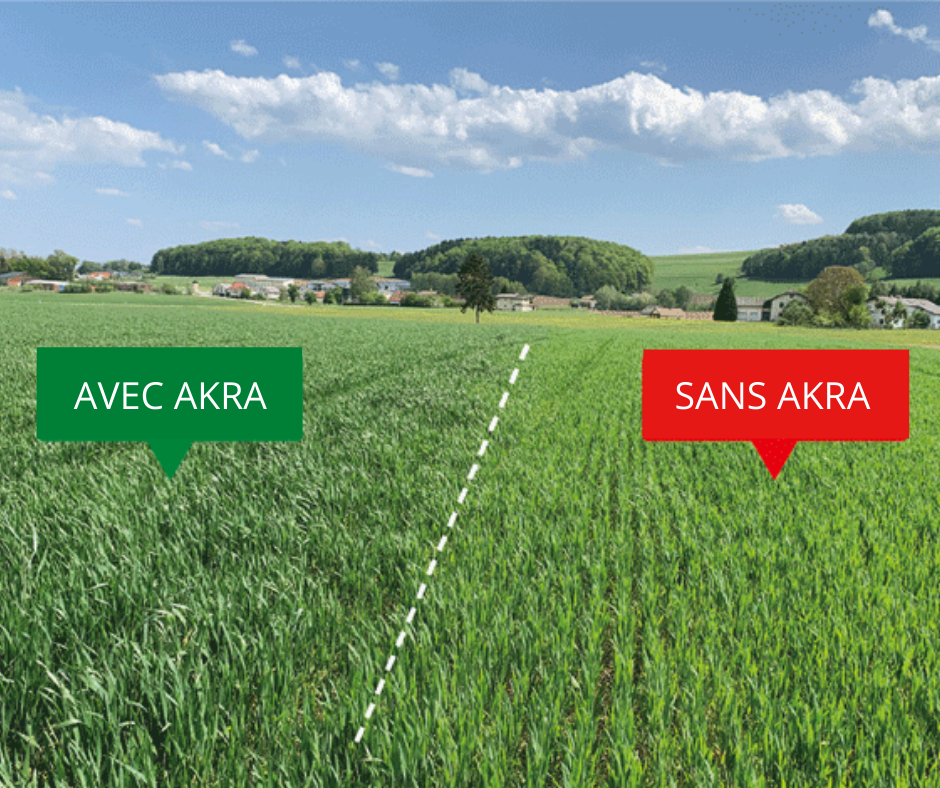

Dans cet article, nous aborderons en profondeur les différentes solutions disponibles pour faire face à la sécheresse, avec une attention particulière sur les amendements du sol, notamment ceux proposés par notre partenaire Akra, dont l’expertise offre des perspectives prometteuses pour améliorer la résistance des cultures au stress hydrique.

Partie 1 : L’ampleur de la crise hydrique actuelle

Une sécheresse sans précédent en Europe

Les données météorologiques récentes dressent un tableau préoccupant de la situation hydrique en Europe. Avec des précipitations cumulées depuis janvier inférieures à 50 mm dans plusieurs régions agricoles stratégiques, nous faisons face à l’une des périodes les plus sèches jamais enregistrées. Cette anomalie climatique s’inscrit dans une tendance à long terme, où les épisodes de sécheresse deviennent non seulement plus fréquents mais également plus intenses et prolongés.

Les modèles climatiques actuels suggèrent que cette situation risque de devenir récurrente dans les années à venir, transformant ce qui était autrefois considéré comme des événements exceptionnels en nouvelle norme climatique. Cette réalité impose une adaptation rapide de nos pratiques agricoles.

Impact différencié selon les cultures

Toutes les cultures ne réagissent pas de la même manière face au stress hydrique. Les céréales d’hiver, actuellement en phase critique de remplissage des grains, sont particulièrement vulnérables. Une sécheresse prolongée à ce stade peut entraîner une réduction significative du poids spécifique des grains et, par conséquent, des rendements bien en deçà des moyennes habituelles.

Les cultures de printemps, quant à elles, subissent un double préjudice : d’une part, les conditions sèches compromettent la levée et l’implantation homogène des cultures ; d’autre part, le stress hydrique précoce peut induire des perturbations physiologiques durables qui affecteront le potentiel de rendement tout au long du cycle cultural.

Les cultures pérennes, notamment l’arboriculture et la viticulture, bien que plus résilientes grâce à leur système racinaire développé, ne sont pas épargnées. La sécheresse prolongée peut affecter la qualité des fruits, réduire le calibre et, dans les cas extrêmes, compromettre la survie même des plants.

Conséquences économiques pour les exploitations

Les répercussions économiques de cette crise hydrique sont considérables. Au-delà de la baisse immédiate des rendements, les agriculteurs font face à une augmentation significative des coûts de production. Les besoins accrus en irrigation, lorsqu’elle est possible, entraînent une hausse des dépenses énergétiques, tandis que les investissements dans des solutions de protection contre la sécheresse pèsent sur des trésoreries déjà fragilisées.

Dans ce contexte tendu, l’adoption de solutions efficientes et économiquement viables devient un enjeu stratégique pour assurer la pérennité des exploitations agricoles.

Partie 2 : Comprendre les mécanismes du stress hydrique chez les plantes

La physiologie végétale face au manque d’eau

Pour lutter efficacement contre les effets de la sécheresse, il est essentiel de comprendre comment les plantes réagissent au stress hydrique. Lorsqu’une plante est confrontée à un déficit en eau, elle met en place une série de mécanismes de défense qui, bien que nécessaires à sa survie, peuvent compromettre son potentiel productif.

La première réponse observable est la fermeture des stomates, ces pores microscopiques présents principalement sur la face inférieure des feuilles. Cette réaction, destinée à limiter les pertes d’eau par transpiration, a pour conséquence directe une réduction des échanges gazeux et notamment de l’absorption de CO2, élément indispensable à la photosynthèse. Il en résulte une diminution de l’activité photosynthétique et donc de la production d’assimilats nécessaires au développement et au rendement des cultures.

Par ailleurs, le stress hydrique perturbe l’absorption des nutriments par les racines. La diminution de la disponibilité en eau dans le sol réduit la mobilité des éléments nutritifs et limite leur assimilation par la plante, créant ainsi des carences nutritionnelles qui amplifient les effets négatifs de la sécheresse.

Les phases critiques du développement végétal

L’impact du stress hydrique varie considérablement selon le stade phénologique des cultures. Certaines phases de développement sont particulièrement sensibles au manque d’eau et constituent des périodes critiques durant lesquelles une sécheresse, même brève, peut avoir des conséquences irréversibles sur le rendement final.

Pour les céréales, la période allant de la méiose pollinique au remplissage du grain est considérée comme la plus sensible. Un déficit hydrique à ce stade peut entraîner des problèmes de fécondation et réduire significativement le nombre de grains par épi ainsi que leur poids. Pour le maïs, la période encadrant la floraison est particulièrement critique, avec des pertes de rendement pouvant atteindre 7% par jour de stress sévère.

Pour les oléagineux comme le colza ou le tournesol, la phase de formation des siliques ou des capitules et le remplissage des graines sont des moments décisifs où l’approvisionnement en eau doit être optimal pour garantir un bon rendement.

Quant aux légumineuses, elles sont particulièrement vulnérables durant la période de floraison et de formation des gousses, où un stress hydrique peut provoquer une chute massive des fleurs et des jeunes fruits.

Les indicateurs du stress hydrique

Identifier précocement les signes de stress hydrique est crucial pour mettre en œuvre des mesures correctives avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Plusieurs indicateurs visuels et mesurables permettent de détecter l’apparition d’un stress :

- Le flétrissement des feuilles, particulièrement visible aux heures les plus chaudes de la journée, constitue l’un des premiers signes visibles.

- L’enroulement foliaire, notamment chez les céréales, où les feuilles s’enroulent pour réduire la surface d’échange et limiter les pertes d’eau.

- Le changement de coloration du feuillage, qui peut virer vers des teintes plus claires ou jaunâtres.

- Le ralentissement de la croissance, observable par des mesures régulières de hauteur ou de biomasse.

Des outils plus sophistiqués comme les capteurs d’humidité du sol, les tensiomètres ou les techniques d’imagerie (thermographie infrarouge, indices de végétation par drone) permettent une détection plus précoce et plus précise du stress, offrant ainsi la possibilité d’intervenir de manière ciblée et opportune.

Partie 3 : Les stratégies d’adaptation à court terme

Optimisation des techniques d’irrigation

Face à la raréfaction de la ressource en eau, l’optimisation des pratiques d’irrigation devient primordiale. Les systèmes d’irrigation localisée comme le goutte-à-goutte présentent des efficiences d’application supérieures à 90%, contre seulement 50-60% pour l’irrigation par aspersion et encore moins pour l’irrigation gravitaire.

L’adoption de stratégies d’irrigation déficitaire contrôlée (IDC) permet également de réaliser des économies d’eau significatives. Cette approche consiste à réduire volontairement les apports hydriques pendant les phases de développement moins sensibles au stress, tout en maintenant une irrigation optimale durant les périodes critiques.

La mise en place de systèmes de pilotage de l’irrigation basés sur des capteurs d’humidité du sol ou des stations météorologiques automatisées permet d’ajuster finement les apports d’eau aux besoins réels des cultures, évitant ainsi les gaspillages tout en garantissant des conditions hydriques favorables.

L’importance du timing des interventions

Le moment de l’application des interventions, qu’il s’agisse d’irrigation ou de traitements foliaires, joue un rôle déterminant dans leur efficacité. Les applications matinales, comme le recommande Akra pour ses produits présentent plusieurs avantages :

- Elles permettent aux plantes d’absorber l’eau ou les produits avant les heures les plus chaudes de la journée, maximisant ainsi leur efficacité.

- Elles réduisent les pertes par évaporation, particulièrement importantes en conditions de forte chaleur et de faible humidité relative.

- Elles respectent mieux le rythme physiologique des plantes, dont les stomates sont généralement plus ouverts le matin, facilitant ainsi l’absorption des solutions nutritives ou des biostimulants.

Cette approche chronobiologique de l’agriculture, tenant compte des rythmes naturels des plantes, constitue un levier d’optimisation souvent négligé mais pourtant très efficace.

Les cultures de couverture et le paillage

Les techniques culturales permettant de préserver l’humidité du sol constituent une réponse immédiate à la sécheresse. Le paillage, qu’il soit organique ou synthétique, forme une barrière physique qui limite l’évaporation directe de l’eau du sol et réduit considérablement les besoins en irrigation.

Les cultures de couverture ou couverts végétaux, implantés entre deux cultures principales ou en inter-rangs, jouent également un rôle protecteur en créant un microclimat favorable, limitant l’érosion et améliorant la structure du sol. En période de sécheresse intense, la destruction de ces couverts peut être envisagée pour éviter la compétition pour l’eau avec la culture principale.

La réduction ou l’abandon du travail du sol constitue une autre piste intéressante. Le non-labour permet de préserver la structure du sol et de maintenir les réseaux de macropores créés par la faune du sol (vers de terre notamment), favorisant ainsi l’infiltration de l’eau lors des rares précipitations et limitant l’évaporation.

Partie 4 : Les solutions d’amendement du sol comme réponse durable

Principes d’action des amendements du sol

Les amendements du sol représentent une approche à plus long terme mais particulièrement efficace pour renforcer la résilience des cultures face à la sécheresse. Ces produits agissent à différents niveaux pour améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol, créant ainsi des conditions plus favorables à la gestion de l’eau.

L’amélioration de la structure du sol constitue l’un des principaux bénéfices des amendements. Un sol bien structuré présente une porosité optimale, permettant une meilleure infiltration de l’eau lors des précipitations et une réduction du ruissellement. Cette structure favorise également le développement racinaire en profondeur, donnant aux plantes accès à des réserves d’eau plus importantes.

Certains amendements augmentent significativement la capacité de rétention en eau du sol. Un sol riche en matière organique peut stocker jusqu’à 10 fois son poids en eau, constituant ainsi une réserve précieuse en période de sécheresse.

Par ailleurs, les amendements stimulant l’activité biologique du sol favorisent le développement de microorganismes bénéfiques qui peuvent établir des relations symbiotiques avec les plantes. Les mycorhizes, par exemple, augmentent considérablement la surface d’absorption des racines et permettent un accès à l’eau dans des zones normalement inaccessibles aux racines seules.

Focus sur les solutions Akra pour le stress hydrique

La gamme de produits Akra propose des solutions innovantes spécifiquement conçues pour renforcer la résistance des cultures au stress hydrique. Le mélange présenté dans l’image est particulièrement adapté pour lutter contre le stress hydrique au printemps, lors du démarrage de la croissance des plantes.

Ce traitement complet associe plusieurs produits aux effets complémentaires :

- AKRA PLUS 9 (0,75 L) : un biostimulant qui renforce les défenses naturelles des plantes et améliore leur capacité à gérer le stress hydrique.

- AKRA BLATT (2 L) : un fertilisant foliaire spécialement formulé pour optimiser la nutrition des plantes en conditions de stress, avec possibilité d’ajouter un fongicide si nécessaire (50% de la dose recommandée).

- AKRA MSB (1 L) : un activateur biologique qui stimule le métabolisme végétal et favorise l’absorption des nutriments même en conditions de faible disponibilité en eau.

- AKRA AZOTOBACTER (0,25 L) : contient des bactéries fixatrices d’azote qui améliorent la nutrition azotée des cultures tout en stimulant le développement racinaire.

- AKRA AZO+ (0,25 L) : complément nutritionnel riche en oligo-éléments essentiels pour maintenir les fonctions métaboliques en période de stress.

- AKRA SULPUR+ (2 L) : apporte du soufre facilement assimilable, élément clé dans la synthèse des protéines et la résistance au stress.

- AKRA WD (0,2 L) : agent mouillant qui améliore l’adhérence et la pénétration des autres produits dans la plante.

- Complété par un apport d’urée (10 kg) pour soutenir la croissance végétative.

Composition et mode d’action du mélange

Le mélange Akra pour le stress hydrique agit à plusieurs niveaux pour protéger les cultures :

- Régulation stomatique : Les produits de la gamme Akra agissent sur les mécanismes d’ouverture et de fermeture des stomates, permettant de «refermer les pores des feuilles empêchant la transpiration d’où perte d’eau». Cette action permet de réduire considérablement les pertes hydriques tout en maintenant un niveau d’activité photosynthétique suffisant.

- Stimulation racinaire : Les composants biologiques du mélange «stimulent aussi le développement racinaire de la culture», permettant aux plantes d’explorer un volume de sol plus important et d’accéder à des réserves hydriques plus profondes. Cette amélioration de l’architecture racinaire constitue un atout majeur pour la résistance à la sécheresse.

- Optimisation nutritionnelle : Le mélange «favorise l’absorption des oligo-éléments vitaux pour la plante», assurant une nutrition équilibrée même en conditions de stress. Cette nutrition optimisée permet aux plantes de maintenir leurs fonctions métaboliques essentielles et de limiter les dommages liés au stress oxydatif, souvent associé aux conditions de sécheresse.

L’efficacité de ce traitement se maintient pendant environ trois semaines, offrant ainsi une protection prolongée durant les périodes critiques du printemps. Pour les phases estivales, notamment lors du remplissage des grains de céréales, Akra propose des formulations spécifiques adaptées aux besoins physiologiques particuliers des cultures à ce stade.

Partie 5 : Innovations technologiques et monitoring des cultures sous stress hydrique

L’apport des technologies de précision dans la gestion de la sécheresse

L’agriculture de précision offre aujourd’hui des outils de plus en plus sophistiqués pour optimiser la gestion des ressources hydriques et anticiper les effets du stress hydrique. Ces technologies permettent un suivi fin des cultures et une intervention ciblée, maximisant ainsi l’efficacité des traitements tout en minimisant les coûts.

Les drones équipés de capteurs multispectraux permettent de cartographier avec précision l’état hydrique des cultures à l’échelle de la parcelle. En analysant les indices de végétation comme le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ou le CWSI (Crop Water Stress Index), il devient possible d’identifier précocement les zones souffrant de stress hydrique, bien avant que les symptômes ne soient visibles à l’œil nu. Cette détection précoce autorise des interventions ciblées, comme l’application localisée de biostimulants ou d’amendements, sur les zones les plus vulnérables.

Les stations météorologiques connectées, couplées à des modèles prédictifs, constituent un autre outil précieux. En collectant en temps réel des données sur les précipitations, l’évapotranspiration, l’humidité relative et la température, ces systèmes permettent d’anticiper les périodes à risque et d’adapter en conséquence les stratégies d’irrigation et de protection des cultures.

Le monitoring physiologique des plantes

Au-delà de l’observation visuelle, des technologies innovantes permettent désormais de mesurer directement les réponses physiologiques des plantes au stress hydrique. Les capteurs de flux de sève, par exemple, donnent des indications précises sur les mouvements de l’eau dans la plante et permettent d’évaluer son état hydrique réel.

La mesure de la fluorescence chlorophyllienne constitue un autre indicateur pertinent. Cette technique non destructive permet d’évaluer l’efficience photosynthétique des plantes, paramètre directement impacté par le stress hydrique. Une diminution de cette efficience peut être détectée avant l’apparition des symptômes visuels, offrant ainsi une fenêtre d’intervention précoce.

Des solutions plus accessibles comme les tensiomètres connectés ou les sondes capacitives permettent de suivre en continu l’humidité du sol à différentes profondeurs. Ces données, souvent consultables sur smartphone via des applications dédiées, apportent une information précieuse pour piloter finement l’irrigation et évaluer l’efficacité des amendements appliqués.

L’intelligence artificielle au service de la prédiction des sécheresses

Les avancées récentes en matière d’intelligence artificielle et de big data ouvrent de nouvelles perspectives pour la prédiction et la gestion des épisodes de sécheresse. Des algorithmes d’apprentissage automatique, nourris par des données historiques de rendement, de climat et de télédétection, permettent d’élaborer des modèles prédictifs de plus en plus précis.

Ces systèmes peuvent anticiper l’impact de conditions météorologiques défavorables sur différentes cultures et recommander des interventions préventives adaptées. Certaines plateformes proposent même des recommandations personnalisées en fonction des spécificités de chaque exploitation : type de sol, variétés cultivées, historique des parcelles, etc.

L’intégration de ces technologies au sein d’un système de gestion global permet d’optimiser l’utilisation des ressources et de maximiser l’efficacité des interventions, qu’il s’agisse d’irrigation, d’applications foliaires ou d’amendements du sol. Cette approche « smart farming » constitue un complément idéal aux solutions biologiques comme celles proposées par Akra, permettant de les déployer au moment optimal et sur les zones qui en ont le plus besoin.

Conclusion

Face aux défis croissants posés par la récurrence des épisodes de sécheresse, l’agriculture doit évoluer vers des pratiques plus résilientes et adaptées au nouveau contexte climatique. Les solutions présentées dans cet article offrent un arsenal complet pour faire face à cette problématique, combinant des approches à court terme pour gérer l’urgence et des stratégies à plus long terme pour renforcer durablement la résistance des sols et des cultures.

Les amendements du sol et les solutions anti-stress proposées par notre partenaire Akra s’inscrivent parfaitement dans cette démarche, offrant des résultats probants et économiquement viables. Leur mode d’action multifactoriel – régulation stomatique, stimulation racinaire, optimisation nutritionnelle – permet d’agir sur les principaux mécanismes impliqués dans la réponse des plantes au stress hydrique.

Dans le contexte actuel, il est plus que jamais nécessaire d’adopter une approche proactive face à la sécheresse. Les agriculteurs qui sauront intégrer ces solutions innovantes dans leur itinéraire technique, en combinant amendements biologiques et technologies de monitoring, seront mieux armés pour préserver leurs rendements et la qualité de leurs productions.

Pour plus d’informations sur les solutions Akra et leur mise en œuvre adaptée à votre exploitation, n’hésitez pas à nous contacter.

0 commentaires